ওষুধই রোগ বাড়ায়

আমি বড় কোনো লিখিয়ে নই। আমি ব্যবসায়ী। দেশের সবচেয়ে বড় ওষুধ চেইন লাজফার্মার জন্মদাতা। সময় পেলেই কিছু লেখালেখির চেষ্টা করি। জীবনের যাবতীয় সৌন্দর্য- অসঙ্গতি-কদর্য যখন আমার হৃদয়ে আঁচড় কাটে, তখনই আমার মনের গহীণে লুকিয়ে থাকা সংবেদনশীল মনোভাবটা গাঁ ঝাড়া দিয়ে প্রকাশ পেতে চায়। আমি কলম নিয়ে বসি। হয়ে যায় এক একটা লেখা। হয় উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-ছড়া-কবিতা।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আমি ঘরছাড়া হয়েছিলাম। আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে ঘরছাড়া করেছিলেন আমাকে মানুষ করার মানসে। বাবা বলতেন, চাকরি করার জন্য তোমাকে শহরে পাঠাচ্ছি না। ব্যবসা করতে হবে, বড় ব্যবসা। তবে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে। আমার আজন্ম ভালোবাসার জায়গাটাকে চিরতরে পিছনে ফেলে সেই যে আমি বাবার পিছে পিছে হেঁটে গ্রাম ছেড়ে শহরে এলাম, আর ফিরে যাওয়া হয়নি আমার গ্রামে। ইস্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়। কাজ জীবনের পথে জীবন গড়তে পথে পথেই কেটে গেছে আমার সারাটা জীবন। জীবনের এই হাঁটাপথে হাঁটতে হাঁটতে যা কিছু দেখেছি, যা কিছু দেখি, সেইসব আনন্দ-অভিমান-অসঙ্গতি-অভিযোগ আমি আমার মতো করে লেখার চেষ্টা করি। লিখি। বই হয়ে প্রকাশ পায় আমার লেখাগুলো। বিক্রি হয়। মানুষ পড়ে। না পড়লে এত বই যায় কোথায়? পড়ুয়া বহুমানুষ আমাকে ফোন করেন- নতুন কী লিখছেন? ওইসব মানুষের অনুপ্রেরণায় আমি আবারও কলম ধরি। এবার স্বাস্থ্যসেবার অনুসঙ্গ ওষুধ নিয়ে আমার এ লেখাটা।

এবারটা অবশ্য ভিন্ন। আমি কাজের মানুষ। কাজ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কাজ ছাড়া আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু ভয়ানক এক অদৃশ্য পোকা-করোনা ভাইরাস আমার চিরদিনের কর্মব্যস্ততায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু সে বাধা আমি মানতে চাই না। আমার ভেতরের আমিত্ব আমাকে বাধার পাঁচিল টপকাতে উদ্বুদ্ধ করে। এই লকডাউনের মধ্যেও আমি বেরিয়ে পড়ি কাজে। লাজফার্মার ঔষধ প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখার কাজে। কখনো-সখনো লাজপল্লীর দৃশ্য বর্ধনের কাজেও।

কিন্তু ওদিকে যে প্রায় পুরো পৃথিবী গ্রাস করে আমাদের দিকে ধেঁয়ে আসছে অদৃশ্য এক অমিত ক্ষমতাধর সর্বগ্রাসী মহাদানব করোনা ভাইরাস; সেদিকটার প্রতি আমার তেমন কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমার ভুল মনোধারণায় আমি যখন সকল সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে লাজফার্মার দোকানে দোকানে ঔষধ তদারকিতে ব্যস্ত সময় পার করছি, তখনই স্বার্থ সংশ্লিষ্টরাসহ আমার পুত্র আমাকে ঘরে ফেরাবার নানা পন্থায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে উপদেশ দিল- এখন আপাতত: ক্ষান্ত দিয়ে ভয়াবহ এই সময়টাতে ঘরে থেকে লিখতে বসুন। সেটাও তো একটা কাজ হবে!

আমি সুবোধ বালকের মতো লিখতে বসে ভাবতে লাগলাম-কী নিয়ে লিখবো?

শতাব্দীর ভয়াবহ লকডাউন চলছে পৃথিবী জুড়ে। এলাকায় এলাকায়। সারা পৃথিবীতে করোনার থাবায় মৃতের সংখ্য সোয়া তিন লাখ ছাড়িয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে আমার সহজ গমনের পৃথিবী। উত্তর গোলার্ধে আমার প্রাণপ্রিয় নাতিনরা, আলিফ-আদিব। আমার কন্যা। আঁটকা পড়েছে তারাও এই লকডাউনে। সারা পৃথিবীকে তালা মেরে আঁটকিয়ে আমাদের দিকে ধাবমান মরণঘাতী করোনা। পালাবার সবপথ বন্ধ। কাঁটাতারে ঘেরা সবুজ মাঠের মতো আমাদের জীবনটাও আজ খোঁয়াড়বন্দি।

টেলিভিশনের খবর-ঘরে থাকো। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার সাবধানী উপদেশ সরকার প্রধান থেকে শুরু করে বিশ্বনেতাদের। কোনো ঔষধ নেই এই ভাইরাস আক্রান্তদের সারিয়ে তুলতে। নেই প্রতিহতের কোনো ভ্যাকসিন। শুধু ঘরবন্ধি পালিয়ে থাকাই করোনাকে ফাঁকি দেবার একমাত্র উপায়।

কিন্তু আমরা কেউই শুনছিনা সে কথা। শুনলেও পুরোপুরি আমলে নিচ্ছি না। বাঁচার লড়াইয়ে আমরা দোকানে দোকানে ঢুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার কিনছি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঔষধ কিনছি। তাতেও যখন হচ্ছে না, তখন মহল্লার ট্রলিগাড়ি অথবা ঘুপচি মুদি দোকানে হামলে পড়ছি চা-বিস্কিটসহ অবশিষ্ট মালামালের জন্য। ধরে নিলাম সব ঠিক আছে। দীর্ঘ গৃহবন্দি জীবনের প্রয়োজনে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মওজুদ মেনে নিলাম। কিন্তু ওষুধ? ওষুধ কিনে মওজুদ করার অর্থ কী? বয়োজ্যষ্ঠ্য যারা মাসের ওষুধ মাসে একবার কিনতেন, তারা করোনা ভয়ে বেরুতে পারবেন না বলে ছয় মাসের ওষুধ কিনছেন আগাম একসাথে। ততদিন তিনি বাঁচবেন কীনা তারও নিশ্চয়তা নেই। অথচ ঔষধ কিনে ঘরভর্তি করে রাখছেন। সেটাও না হয় স্বাভাবিক ভাবে নিলাম। কিন্তু এ্যান্টিবায়োটিকসহ অন্যান্য প্রেসক্রিপশন মেডিসিন যারা ফলস্ ডাক্তারদের স্লিপ-প্রেসস্ক্রিপশন দেখিয়ে অথবা রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে, ধমকা-ধামকির মাধ্যমে জোগাড় করে ঘরভর্তি করছেন, তারা কী জানেন যে এইসব ওষুধই আপনার রোগ সারাবার পরিবর্তে রোগ বাড়িয়ে দেবে?

মেডিকেল সায়েন্সে রোগ নিরাময়ের প্রধান অস্ত্র ওষুধ। অথচ যথেচ্ছা ব্যবহারে রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে নতুন নতুন রোগের জন্ম দিচ্ছে এই ওষুধই। আমি অতীতেও বলেছি, এখনও বলছি, নিজের চিকিৎসা নিজে করতে যাবেন না। ওষুধ খাবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। নিদেনপক্ষে একজন গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের পরামর্শ নিন। এমনিতেই ওষুধ নিয়ে চলছে নানা রকমের রঙ-তামাশা। মনে রাখবেন, ওষুধ কোনো পণ্য নয়। ওষুধ ওষুধই। ওষুধ প্রাণরক্ষাকারী নিয়ামক। ওষুধের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োগ সঠিক না হলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে।

ওষুধ খোলাবাজারে সাধারণ পণ্যের মতো বিক্রি হয়। এরকম ব্যবস্থা পৃথিবীতে ভারত-পাকিস্তান ছাড়া আর কোথাও নেই। এদেশের খোলাবাজারে এত ওষুধ বিক্রি দেখে মনে প্রশ্ন জাগে-মানুষের জন্য ওষুধ? না ওষুধের জন্য মানুষ?

এই যে খোলাবাজারের ওষুধ, এর বেশিরভাগই হয় অপ্রয়োজনীয়, নয়তো সব নি¤œমানের। ওষুধের উৎপাদন তথা অনৈতিক ওষুধের বিক্রি বন্ধ, সবকিছু নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করছে সরকারের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। কিন্তু লোকবল অথবা অন্যকোনো অদৃশ্য শক্তির কারণে কার্যকর হচ্ছে না ওষুধ প্রশাসনের ওষুধ বিক্রি ও সংরক্ষণ নীতিমালা। জামাকাপড় জুতোর মতোই বিক্রি হয় ওষুধ। ওষুধ এখন পণ্যমানে নিরিক্ষিত। যেসব ওষুধ বিক্রি হয় দেশের খোলাবাজারে, হাটে-ঘাটে, বাজার-বন্দরে, খোলা দোকানে, তার বড় একটা অংশ অত্যন্ত নিম্মমানের। সাবস্ট্যান্ডার্ড মেডিসিনস। এসব ওষুধে রোগ সারে না, অনেক সময় অন্য রোগের জন্ম দেয়। রোগ বেড়ে যায়।

মানুষের রোগতত্ত্ব নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের মতামত মানুষের সব ধরনের ব্যাধির চিকিৎসার জন্য হাজার রকমের ওষুধ উৎপাদনের দরকার নেই। মাত্র কয়েকশ’ ওষুধই যথেষ্ট। অথচ ওষুধ বেনিয়ারা একের পর এক বানিয়ে চলেছে নানা কিছিমের নানা রকম অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। উন্নত দেশগুলোতে আজ যে ওষুধ বাজারে আসে, কয়েক বছর পর ওষুধটা মানব শরীরে ক্ষতিকর বলে প্রমানিত হলে তা উঠিয়ে নেয়। ততদিনে সেসব ওষুধ চালু হয় আমাদের দেশে। ডাক্তাররা লিখতে শুরু করেন। ওষুধটা যখন প্রসিদ্ধি পায়, তখনই ওষুধ প্রশাসন থেকে নোটিশ আসে ‘বিক্রি বন্ধ কর ওই ওষুধের’। খোলাবাজার থেকে ওষুধটা তখন চলে যায় নিষিদ্ধ বাজারে। হু হু করে দাম বাড়তে থাকে। দুস্প্রাপ্যতায় মূল্যবৃদ্ধি পায়। অথচ সাধারণ মানুষ এমনকি সাধারণ ডাক্তাররাও জানেন না যে ওই ওষুধটা নিষিদ্ধ এবং ক্ষতিকর।

এদেশের বাজারে যেমন জাল টাকা পাওয়া যায়, তেমনি মেলে নকল ওষুধ। হুবহু নকল। এইসব ওষুধ বিক্রিতে রয়েছে ওষুধের আন্ডারওয়ার্ল্ড সিন্ডিকেট। এসব সিন্ডিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী নেতা-কর্মীরা। অন্ধকার এই কালোবাজারের হাত অনেক লম্বা। ওষুধ প্রশাসন- মন্ত্রণালয় ছাড়াও তাদের কলকাঠিতে মন্ত্রীরাও সময়ে সময়ে নড়েন। তাদের ছায়ায় থেকে নকল-ভেজালকারীরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে গড়ে তুলেছে ওষুধের নকল-ভেজালের কালোবাজার, স্বর্গরাজ্য।

ওষুধ প্রশাসন মাঝে মধ্যে কঠিন হয়। ট্রাক ট্রাক নকল ওষুধ ধরা পড়ে পাইকারি বাজারগুলোতে। আবার সব ঠিক হয়ে যায়! আমরা যারা এর বিরোধিতা করি, তারা সবাই থাকি ভীত এই বুঝি অন্যকোনো অছিলায় আমাদের দোকানে হানা দিয়ে সংবাদ শিরোনাম করে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নবীন অফিসাররা। বেড়িবাধ, রোডসাইড, হাসপাতাল সংলগ্ন অনৈতিক দোকানগুলোর অনিয়মের কোনো সংবাদ সংবাদপত্র ছাপেনা। তাই র্যাব-পুলিশের বহর নিয়ে ওই নন্দিত অফিসাররা ক্ষমতার দ›ড দিয়ে প্রকাশ করে তাদের ক্ষমতার দম্ভ। কাজের কাজ কিছুই হয় না। প্রশ্নবিদ্ধ হয় শুধু আমাদের দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষের জন্য করা নিরাপদ ওষুধ সেবার এতত্যাগ, এতকর্ম। নিন্দিত সোস্যাল মিডিয়ায় নিন্দুকের ভাষায় হয় কলঙ্কিত। প্রশ্নবিদ্ধ হই আমরা। তাদের চোখে এটা ‘সামান্য ক্ষতি’।

অনৈতিক ওষুধের উৎপাদন, বিক্রি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে খবরের কাগজে। কাজ কতটুকু হয়েছে, তা বিদগ্ধ ব্যবহারকারীরাই জানেন। আজব সম্পর্ক এই দেশের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ওষুধের, ওষুধের দামের সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার। ওষুধ শিল্পের প্রচার আর মুনাফার সঙ্গে গরমিল, নৈতিকতার যোগাযোগ যে ভয়ানক গোলমেলে, সেটাই স্বাভাবিক।

আমি যতদূর জানি, এদেশে ওষুধ সংক্রান্ত যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সরকার করেছে, তা সাধারণ মানুষের কল্যাণের পক্ষে। কিন্তু নিকট অতীতে বিদায় হওয়া বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর রেখে যাওয়া ব্যবসায়িক ফাঁক-ফোকরের গলিপথে এখনও দেশি কোম্পানিগুলো সেই পুরোনো সুত্র ধরে বানিয়ে যাচ্ছেন গাদাগাদা অপ্রয়োজনীয় আর ক্ষতিকর ওষুধ। একই ওষুধ অথচ ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির ভিন্ন ভিন্ন দাম। এক কোম্পানির দাম পাঁচটাকা, তো অন্য কোম্পানি একই ওষুধ বিক্রি করছে ছয় টাকায়। রোগীর জন্য তো ওই ওষুধের প্রেসক্রিপশন লেখার মালিক ডাক্তাররা। অর্থাৎ ওষুধ নির্বাচনের মূখ্য ভূমিকায় এবার চলে এলেন ডাক্তাররা।

কোনো কারণে ডাক্তারের লেখা নির্বাচিত ওষুধটার উৎপাদন বা সরবরাহ বিঘিœত হলে তার মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আমি বহুবার জনসমক্ষে এবং মিডিয়ার সামনেও বলেছি ওই নির্দিষ্ট ওষুধটা এই মুহূর্তে সাপ্লাই বন্ধ থাকলে অন্য কোম্পানির ওষুধ তো আছে। দোকানে দোকানে সে জন্যই তো গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট রাখা বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। কিন্তু কার কথা কে শোনে? রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা টাকা দিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে কেন অন্য ওষুধ নিতে যাবেন? ওষুধ লেখেন ডাক্তার, কেনো রোগী বা তার বাড়ির লোকেরা। ওষুধ লেখায় ডাক্তারদের কথাই শেষ কথা। এসব অসংলগ্নতা থেকে মুক্তির পথ সরকারি উদ্যোগে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের পক্ষে বিজ্ঞাপন প্রচার।

ওষুধের কোনো একটা ব্রান্ড সস্তা হলেই যে তাতে কাজ কম হবে, সেটা সঠিক নয়। আবার অনেকাংশে সঠিকও। এখন একটা প্যারাসিটামলে আর কাজ হয় না। ডাক্তাররাও জানেন সেটা। তাঁরাই এখন বয়স্কদের জন্য দুটো করে প্যারাসিটামল প্রেসক্রিপশনে লিখছেন।

কেন? এজন্য যে এখন আর সঠিক মাত্রায় প্যারাসিটামল বানায় না কেউ। বেশিরভাগ প্যারাসিটামল ট্যাবলেটে নিশ্চয় পাঁচশ’ মিলিগ্রামের প্যারাসিটামল নেই! থাকলে ডাক্তাররা দুটো লিখতেন না! দামী কোম্পানির তৈরি প্যারাসিটামলের দাম একটু বেশি।

অতীতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সময়ে এই হেরফের অনেক বেশি ছিল। বর্তমানে ওষুধশিল্প মালিকদের সদিচ্ছার কারণে এবং ওষুধ প্রশাসনের কঠোর নজরদারীর কারণে সেসব বৈষম্য দূর হয়েছে অনেকাংশে।

এত যে ওষুধ লোকে খায়, সব তো আর ডাক্তারের পরামর্শে খায় না! প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এর ওর কথায়, ওষুধের দোকানের মালিক বা সেলসম্যানের পরামর্শে খায়। উপায়ও নেই। এই গরীব দেশের ক’জন গরীব মানুষ পারে ডাক্তারের এত অত ফি দিয়ে ডাক্তার দেখাতে? এটাই বাস্তবতা, যে সাধারণ খেঁটে খাওয়া মানুষ যারা দু’বেলা আহার জুটাতে পারে না পরিবারের মুখে, তাদের অসুখ-বিসুখে এই সর্বজ্ঞ ওষুধবাবুরাই তো তাদের কাছে একমাত্র ভরসা। তবে এই ভরসার স্থলে গিয়ে তারা যে বিপদগ্রস্ত হন না, তাও নয়। অনেক বড় বড় বিপদের কারণও ওইসব হাঁতুড়ে ডাক্তাররা। আমাদের দেশে, যেখানে মানুষের বিজ্ঞান চেতনা-স্বাস্থ্য চেতনা নেই বললেই চলে, সেখানে এভাবে ওষুধ খেয়ে বিপদগ্রস্থ তো হবেই।

ডাক্তারদের চড়া ফি বাঁচাতে হতদরিদ্র মানুষরা, সুবিধা বঞ্চিতরা ছোটখাট জ¦রজারি, অম্বল, গ্যাস, ব্যথা-বেদনায় ছুটে যায় ওই সব দোকানদারদের কাছেই। ওষুধের দোকানদাররাই হন তাদের শেষ ভরসা।

সরকারি নিয়ম চালু আছে- প্রেসক্রিপশন ছাড়া খোলাবাজার থেকে কিছু ওষুধ কিনতে পারবেন। সেই ওষুধগুলোকে বলা হয় (ওসিডি) বা ওভার দ্যা কাউন্টার ড্রাগস। দোকানের মালিক বা বিক্রয়কর্মীরা দেদারছে বিক্রি করতে পারবেন সেসব ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়াই। তবে এসবের মাত্রা নির্ধারণের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করলে বড় ধরনের বিপর্যয়ও ঘটে যেতে পারে। আরথ্রাইসিসের ব্যথ্যা কমাবার ওষুধ পাইরেক্সিক্যাম বেশি মাত্রায় খেয়ে রোগীর পাকস্থলি ফুটো হয়ে যেতে দেখেছি আমি। টাকের চুল গজাবার ওষুধ খেয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মরতেও দেখেছি।

এরকম মারাত্মক সাইড এফেক্ট যে সবার হয়, তাও না। কম মানুষের হয়। বেশিরভাগ মানুষ একটানা কোনো ওষুধ খেতে খেতে শিকার হন অন্য সমস্যার। একটানা ব্যথার ওষুধ খেতে খেতে পাকস্থলির সমস্যা বা আলসারে আক্রান্ত হন বহু মানুষ। ওইসব ওষুধের পাশর্^ প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে গ্যাস হয়। পরে হয় আলসার। এ্যালুমিনিয়ামের যৌগ রয়েছে এমন এন্টাসিড হর-হামেশাই গ্যাসের কারণে মুড়ি-মুড়কির মতো খান আমাদের দেশের লোকেরা। ওসিডি ওষুধ বলে প্রেসক্রিপশনের ধার ধারেনা কেউ। এসব ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে খেলে শরীরে ফসফেটের অভাব দেখা দিয়ে হাড় দুর্বল হয়ে যায়।

বাচ্চাদের খিদে বাড়াতে গিয়ে সাইপ্রোহেপটাডিন নামের ওষুধ একটানা খাওয়ালে বাচ্চার শরীর-মনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। ব্যথা হলে ব্যথা কমাতে ওষুধ তো খেতেই হবে। তবে ব্যথাহরক ওষুধ খাবার আগে যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়। যেমন ভরাপেটে ওষুধটা খাওয়া। ডাক্তার বললে সাথে একটা গ্যাসের ওষুধ খাওয়া, এমনটা মেনে চলতে হবে।

ওষুধ খাওয়া মানেই শরীরের রোগ-বালাই থেকে মুক্তি। অথচ ক্ষেত্রবিশেষে এই ওষুধই যে মারাত্মক হতে পারে তা সাধারণ মানুষেরা জানেন না। আমার মতে- দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ওষুধ ভূবনের বাসিন্দা হয়েও যা কিছু আমি দেখেছি, যা অর্জন করেছি, সে আলোকে বলছি, ওষুধের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে নিরাপদ নয় এমন ওষুধও দিব্যি বছরের পর বছর চলতে থাকে বাজারে। পরে যখন জানা যায় সেই ওষুধের ভয়ংকর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা, ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে যায়। আেনক ড্ক্তাারদের কাছে সে তথ্য থাকে না। তথ্য থাকে দোকানের ফার্মাসিস্টের কাছে, মালিকের কাছে। সেক্ষেত্রে দোকান পরিচালকদের ভুমিকাটা মূখ্য নয় কি?

ওষুধ ইতিহাসের একটা ঘটনা বলি- ১৯৩৭ সালের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসে সালফোনামাইডের সিরাপ। ওই ওষুধ তৈরি করেছিল আমেরিকার ম্যাসেনগিল নামের একটি কোম্পানি। ওই সিরাপ খেয়ে অন্তত আটটা বাচ্চা গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়, একজন পূর্ণবয়¯ক পুরুষ মানুষ হঠাৎ করে মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে সারা আমেরিকা জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক হইচই। একজন ডাক্তার সে দেশের ওষুধ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ইউএসএফডিএ- কে জানান বিষয়টি। তৎপর হয় মার্কিন সরকার। এফডিএ ২৩৯ জন ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেন ওই ওষুধ বাজার থেকে উদ্ধার করতে। ক্রেতাদেরকে টেলিগ্রাম ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে কোম্পানি ‘ওই ওষুধ বিপজ্জনক’ জানিয়ে ওষুধ না খেয়ে ওষুধ কোম্পানিকে ফেরৎ দেবার আবেদন জানায়। এভাবে খানিকটা ওষুধ বাজার থেকে তুলে নেওয়া সম্ভব হলেও ততদিনে ১০৭ জন মানুষ মারা যায় ওই ওষুধ খেয়ে। অথচ সালফোনামাইড আবিষ্কার হয়েছিল জীবনদায়ী ওষুধ হিসেবে।

আসলে সালফোনামাইড যতক্ষণ পর্যন্ত গুড়ো পুরিয়া বা ট্যাবলেট হিসেবে ব্যবহৃত হতো, ততদিন সব ঠিকঠাক ছিল। যখনই ওটাকে সিরাপ ফর্মে আনার জন্য কোম্পানি ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল নামের এক দ্রাবকের মাধ্যমে সিরাপের প্রডাকশন শুরু করল, তখনই দেখা দিল বিপত্তি। এই দ্রাবকে ওষুধটা গুলতেই বিষক্রিয়া ঘটতে শুরু করে। কোম্পানি ওষুধের গায়ে অর্থাৎ বোতলের লেবেলে ওই রাসায়নিক দ্রাবকের নাম লিখত না।

মার্কিন ফেডারেল আদালতে মাগেনসিল কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা হয়। সেই সময়ের সেই ঘটনায় ওষুধে ওই দুই নম্বরির কারণে মাগেনসিল কোম্পানিকে বিপুল অংকের জরিমানা গুণতে হয়।

সেই ঘটনার পর থেকে মার্কিন এফডিএ সংস্থা কোনও নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়ার আগে তাদের কাছে জমা দিয়ে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে। এফডিএ ছাড়পত্রের প্রতি মার্কিনবাসীসহ সারা বিশ^বাসীর রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। নতুন ওষুধ মানেই নতুন কিছু। হা করে থাকে সারাবিশ্ব।

সালফোনামাইড নিয়ে আমেরিকা যে ধাক্কাটা খেয়েছিল একই রকম আর একটা ধাক্কা খেয়েছিল ১৯৬১ সালে পশ্চিম জার্মানী ও ইংল্যান্ড থ্যালিডোমাইড নিয়ে। এই থ্যালিডোমাইড আবিস্কার ও ব্যবহারে প্রথম দিকে বাহবা কুড়ালেও দৃশ্যমান হয় যে এই থ্যালিডোমাইডের ব্যবহারে বছরে বছরে হাজার হাজার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে।

ঘুমের ওষুধ হিসেবে ওষুধটা জার্মানীতে চালু হয় ১৯৫৬ সালে, ইংল্যান্ডে ১৯৫৮ সালে। শারীরিক কষ্ট কমাতে গর্ভবতী মহিলারাও খেতে থাকেন নানা নামে বাজারে বিক্রি হওয়া এই থ্যালাডোমাইড। অসম্পূর্ণ হাত-পা নিয়ে জন্মানো নবজাতকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। হাতটা হয়ত কুনুইতে শেষ। হাঁটুর নিচ থেকে হয়ত পা নেই। এরকম জন্মগত সমস্যা নিয়ে জন্মানো বাচ্চাদের হাত-পাগুলো সিল মাছের মতোন হয়ে যেত বলে সে সময়ে তারা এর নাম দিয়েছিল ‘বেবি উইথ সিল এক্সট্রিমিটিস’। বাচ্চা পেটে থাকার সময় থ্যালিডোমাইড খাওয়ায় শুধু জার্মানীতেই এমন হাজার দশেক হতভাগ্য বাচ্চার জন্ম হয় হাত-পা বিহীন। এদের অর্ধেক মারা যায় জন্মানোর কয়েক মাসের মধ্যে। বেঁচে থাকা বাকিরা কৃত্রিম হাত-পা নিয়ে দু:সহ জীবনের ঘানি টানতে থাকে।

শুধু ইংল্যান্ড-জার্মানীই নয়, এই ওষুধ খেয়ে বিকলাঙ্গ হাজার হাজার শিশুর জন্ম হয়েছে ইউরোপের দেশগুলো ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকাসহ অন্যান্য মহাদেশেও। বন্ধ হলো ওই থ্যালিডোমাইড। আদালতের নির্দেশে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর নিষিদ্ধ হলো থ্যালিডোমাইড। ওই ওষুধের শিকার মানুষেরা প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও পেলেন। হাজার বিশেক হতভাগ্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানো মানুষের জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার বিনিময়ে মুছে গেল নতুন ওষুধ নিয়ে সাধারণ মানুষের কল্পনাবিলাস, ভাবালুতা। এই থ্যালামাইড কেলেঙ্কারি থেকে গোটা পৃথিবীর মানুষ, নানা দেশের সরকার ঠেকে শিখেছিলেন অনেক।

ওষুধের মতো রোগ সারানোর জরুরী উপকরণও ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো দানব হয়ে উঠতে পারে বুঝেছিলেন সেই সময়ের শুধু সরকার নয়, ডাক্তাররা, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও বুঝেছিলেন।

কোনো ওষুধ বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে ওষুধ প্রস্তুতকারকদের নিয়ন্ত্রণ করা তাই শুধু জরুরি নয়, আবশ্যিকও বটে। ওষুধ নিরাপদ কীনা তা যাচাই করার ভার ওষুধ প্রশাসনেরও। ওষুধ প্রশাসনকে করতে হবে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর।

এখনও মনে হয় ওষুধ প্রস্তুতকারীদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ঢিলেঢালা। আইন আছে, আইনের ফাঁকও আছে। উন্নত দেশগুলোতে নিষিদ্ধ অথচ আমাদের দেশে এখনও চলছে এমন ওষুধ এখনও আছে। অপ্রয়োজনে হাজারটা উপাদান মেশানো ‘খিচুড়ী ওষুধ’ থরে থরে সাজানো ফার্মেসির র্যাকে। ব্যথার ওষুধ থেকে এ্যান্টিবায়োটিক, কাশির সিরাপ থেকে ক্যান্সারের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ থেকে বাচ্চাদের খিদে বাড়ানোর সিরাপ, যেকোনো ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি হয় আমাদের ওষুধের দোকানগুলোতে। ওষুধের সব বিষয়েই ওষুধ প্রশাসনকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। সচেতন হতে হবে জনগণকেও।

কাশির ওষুধ নেশার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাশির নানা ধরনের সিরাপ শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত-পাকিস্তান, মায়ানমারের মতো দেশেও এখন যুবকদের একাংশের কাছে নেশার বস্তু।

আমি ডাক্তার নই। তবে নবীন অনেক ডাক্তার থেকে আমার দর্শন অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। আমি যতদূর জানি এবং সেটাই প্রমানিত সত্য সে কাশির সিরাপ খেয়ে কাশির উপসম হয় না। উন্নত দেশগুলোতে এগুলো চলে না। চলে শুধু আমাদের মতো তৃতীয় বিশে^র দেশগুলোতে। কাশিই যদি না কমে, তাহলে কাশির সিরাপ উৎপাদন কেন? জানিনা কেন কাশির সিরাপ ব্যান্ড করা হয় না। তাহলে কী বলব? যুবক-যুবতীদের নেশার ডিমান্ড মেটাতে এ উৎপাদন?

কাশির সিরাপে থাকে নানা ধরনের হিস্টামিনরোধী বা এ্যান্টিহিস্টামিন। বেশিমাত্রায় খেলে শরীরে এক ধরনের ঝিঁমুনি আসে। সেই হলো নেশা। এ্যালকোহলে উদ্দীপ্ত হয় মানুষ। কাশির সিরাপে ঝিমায়। দেশে এ্যালকোহলের ব্যবহার নেই, আছে ফেনসিডিলের ব্যবহার। এসব দেখার দায়িত্ব কার? যাদের সিদ্ধান্তে এই ব্যবস্থা, তাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ওষুধ প্রস্তুতকারীরা কী জানেন না ক্ষতিকর এই সিরাপের কথা? অবশ্যই জানেন একটানা বেশিমাত্রায় খেতে থাকলে ক্ষতি হয় এগুলোতে। তারপরও উৎপাদন হয় এই কাশির সিরাপ। ওষুধ শিল্পে আর পাঁচটা পণ্যের মতো বিক্রির ব্যাপারে ন্যায়নীতিবোধ বড়ই মৃদু।

কাশির ওষুধ বিক্রি বাড়ছে। কেন বাড়ছে? কারা কিনছে? কেন খাচ্ছে? এসব নিয়ে মাথা ঘামানো এখন অবান্তর। আসলে কাশির ওষুধ আদৌ ওষুধ নয়। এগুলো চলে দেশের মানুষের মনে গেঁথে থাকা এক ভ্রান্ত বিশ্বাসে। প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধের দোকানগুলোতে সহসাই কিনতে পারা যায় এরকম ওষুধ।

ঘুমের ওষুধ। ঘুমের ওষুধও অনেকে খায় হর-হামেশা মুড়ি-মুড়কির মতো। অকারণে ঘুমের ওষুধ খাওয়াও বিপজ্জনক। ডাক্তাররা উপসর্গ বুঝে ঘুমের ওষুধ লেখেন নির্দিষ্ট মাত্রা নির্ধারণ করে। কিন্তু পাবলিক মাত্রার তোয়াক্কা না করে গিলতে থাকেন ঘুমের ওষুধ। দীর্ঘদিন ঘুমের ওষুধে আসক্তি যেমন তৈরি হয়, তেমনি নানান নতুন উপসর্গ নিয়ে দেখা দেয় নিত্য নতুন অসুখের। এই ঘুমের ওষুধ বিক্রির ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ওষুধ প্রশাসনের। কিন্তু কাগজে কলমে। বাস্তবে কেউ মানে না এই নিষেধাজ্ঞা। একটা ফার্মেসি না বিক্রি করলে অন্য আর এক ফার্মেসি দিয়ে দেবে নাম বললে। প্রেসক্রিপশন ছাড়াই। কয়েকশ’ ড্রাগ সুপার দিয়ে কী এতবড় দেশের এত ফার্মেসির কন্ট্রোল সম্ভব? ফলে ঘুমের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে আপন গতিতে। প্রশ্ন ওঠে তাহলে নকল-ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধ ধরা পড়ে কীভাবে?

উত্তর একটাই, ওষুধ প্রশাসনের মেধাবী ইন্সপেক্টররা মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত, মূলত তাঁরাই সন্দেহজনক ওষুধগুলোর নমুনা পাঠান ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে। অভিজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে। যে শাড়ী-কাপড় বিক্রি করে, সে কাপড়টা হাতে নিয়েই বলতে পারে কাপড়টাতে কী পরিমাণ কটন সুতা আছে। যারা ওষুধ বিক্রি করে, তাদের অভিজ্ঞতা দিয়েই তারা বুঝতে পারে কোনটা নকল আর কোনটা আসল। সৎ ঔষধ বিক্রেতারাও এই নকল ওষুধ ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেন।

এ সব নকল মালামাল আসে একটি চক্রের মাধ্যমে। এই চক্রটা নিয়ন্ত্রিত হয় ওষুধ সা¤্রাজ্যের একটি অসাধু গোষ্ঠী দ্বারা। অবশ্য দোকানদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা জোর করে মালামাল বিক্রিতে বাধ্য করে না। দোকানদার স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত মুনাফার লোভে এগিয়ে যায় সেসব নকল-ভেজাল মালামাল বিক্রিতে।

ওষুধ বিক্রি হয় দোকানে দোকানে। বিশ^স্থ ওষুধ ব্যবসায়ীদের দোকানগুলোর পাশে অথবা হাসপাতালের আশপাশে বিরূপ পরিবেশে গড়ে ওঠা দোকানগুলোতে শোভা পায় এইসব নকল ওষুধপত্র। এমনিতেই নকল-ভেজাল, তারপর খোলা দরজায় আলো-তাপের মধ্যেই রক্ষিত থাকে ওষুধ। যেখানে প্রতিটি ওষুধের গায়ে লেখা থাকে আলো-তাপ ও শিশুদের নাগাল থেকে দুরে রাখুন এবং যে ওষুধের গায়ে লেখা থাকে ২৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে রাখুন, সেই ওষুধ রাখা হয় খোলামেলা দোকানে ৩২-৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে। তাপ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় স্বল্প দিনেই কার্যকারিতা হারায় আসল ওষুধগুলোও।

১৯৪০ সালে বৃটীশ ভারতে প্রবর্তিত ওষুধনীতি গত ১৯৮২ সালে একবার এবং ১৯৯৮ সালে আর একবার সংশোধিত হলেও ওষুধের দোকানের লাইসেন্স প্রদানে ওষুধ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়নি কখনও। একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বরং এই তাপ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাকেই চালু রাখার পক্ষে ঢালাও মতামত দিয়েছেন। সমর্থন করেছেন।

ওষুধের বাজারের নানা দূর্নীতি এবং অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা দেখে আমার দ্বিতীয়জন্ম অর্থাৎ ওষুধ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগের পর থেকে মাঝে মাঝে এমনভাবে আমি বিষ্মিত হয়েছি যে সময়ে সময়ে আমি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। মানুষের জীবন বাঁচানোর উপকরণ এই ্ওষুধ নিয়ে মানুষ কী ভয়ংকর অমানুষিক কাজ করতে পারে; দেখে আমি একবার হালও ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেশের পাঠ চুকিয়ে চিরতরে দেশান্তরী হতে সপরিবারে চলে গিয়েছিলাম কানাডায়। সেই দেশে বসত গড়তে গিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম কী দিয়ে গেছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান! সে দেশের মানুষের অনেক অনুকম্পা-ভালোবাসায় চিরস্থায়ী আশ্রয় মিলেছিল আমার কানাডায়।

প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- আমার দেশের লোক যারা তোমার দেশে থাকতে চাইবে, তুমি তাদের সিটিজেনশীপ দিও। তাই বলে আমার বাঙালির সিটিজেনশীপ আমি বাতিল করব না। যার ফলে আমরা ডুয়েল সিটিজেন। কানাডা ও বাংলাদেশের। কিন্তু বিদেশী সুগন্ধী সাবানে লক্ষবার গোসল করার পরও যার শরীর থেকে দোআঁশ মাটির গন্ধ যাবে না; বাংলাদেশের তলপেটের এক গ্রাম, যশোর জেলার লেবুতলা গ্রামের ধুলোমলিন পরিবেশের স্মৃতিছায়া মোছা যাবে না যার কাছ থেকে কোনো দিন, তাকে আঁটকিয়ে রাখে কে? কানাডীয় সিটিজেনশীপের তখমা গায়ে জড়িয়েও আমি মাটির টানে আমার জন্মের দায় পরিশোধের জন্য ফিরে আসি আমার জন্মের ঠিকানায়, বাংলাদেশে।

মনের মধ্যে গেঁথে এনেছিলাম কানাডীয় ওষুধ বিপনন ব্যবস্থা। ‘শপার্স ড্রাগ মার্ট’ কানাডার সবচেয়ে বড় ওষুধ চেইন। আমার লক্ষ্য অর্জনের দিক নির্দেশক। আমার অনুকরণের লক্ষবস্তু। ফেলে যাওয়া লাজফার্মাকে নিয়ে স্বপ্নের কথা শোনাই আমার প্রিয় পালকপুত্র আনোয়ারকে। শুরু করি নতুন দর্শনে কানাডীয় পদ্ধতিতে ওষুধ সংরক্ষণ ও বিপনন।

নিজের যৎসামান্য শক্তি দিয়ে ছোট ছোট লিফলেট ছেপে স্মরণিকা বের করে ক্রেতা সাধারণকে জানাতে থাকি- তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়া ওষুধ সংরক্ষিত হলে ওষুধের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। বোদ্ধা মানুষেরা সহজেই বুঝেছেন আমার কথা। সরকারও শুনেছেন আমার প্রস্তাব। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের গৃহীত প্রস্তাব এবং ওষুধ প্রশাসনের করিৎকর্মা সেনা ব্যক্তিত্ব মেজর জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানের হাত ধরে আলোর মুখ দেখে আমার সুপ্ত আকাংখা। দেশে প্রথমবারের মতো তৈরি হলো-‘মডেল ফার্মেসি’। প্রথম মডেল ফার্মেসি হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিল ‘লাজফার্মা’।

সপূর্ণ কানাডীয় মডেলে দেশের মানুষের কাছে উন্মোচিত হলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশের অবুঝ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচলিত মা›ধাতা আমলের ওষুধ সংরক্ষণ ও বিপনন ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন আধুনিক ব্যবস্থা। ব্যবস্থা যত আধুনিকই হোক না কেন, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার অনুসঙ্গ ওষুধসেবা তো সব সময় ডাক্তারদের হাতে কেন্দ্রীভুত।

ডাক্তারী পড়া ছাত্ররা ওষুধপত্রের সাথে পরিচিত হয় ভেষজবিজ্ঞান বা ফার্মাকোলজি পড়ে। বইপত্রে ওষুধ থাকে জেনেরিক নামে। অথচ এদেশের বাজারে জেনেরিক নামে কোনো ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কোম্পানির নিজস্ব ব্রান্ড নামে। উদাহরণ স্বরূপ আমাশার ওষুধ মেট্রোনিডাজলের কথা। জেনেরিক নাম মেট্রোনিডাজল হলেও ওই নামে বাজারে মিলবে না। পাওয়া যাবে ফ্লাজিল-এমোডিস-ফিলমেট ইত্যাদি নানা কোম্পানির নানা ব্রান্ডনামে। একই ওষুধ নানা ব্রান্ডনামে পাওয়া যাওয়ায় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে প্রত্যেকটা ব্রান্ডের প্রস্তুতকারীরাই চাইবে প্রেসক্রিপশনে তার ব্রান্ডের ওষুধ লেখানোয় ডাক্তারকে প্রভাবিত করতে। ডাক্তারদের প্রভাবিত করতে কোনো নিয়মনীতির ধার ধারে না ওষুধ কোম্পানিগুলো। রাইটিং প্যাড, কলম, ক্যালেন্ডার, পেনহোল্ডার বা দেয়াল ঘড়ির মতো সাধারণ গিফটের কথা বাদ দিলাম। ডাক্তারদের সেমিনার স্পন্সর করা, কন্ফারেন্সে যাওয়ার খরচাপাতি বহন করা, বিদেশ গমনে মক্কেলের কলমের জোর বুঝে ওষুধের বিক্রি বাড়াতে দু’হাতে টাকা খরচ করে ওষুধ কোম্পানিগুলো। এই খরচের একটা ধাক্কা গিয়ে পড়ে ওষুধের দামের ওপর। এক্ষেত্রে ডাক্তারদেরও কোনো দোষ দেখিনা আমি। ডাক্তাররাও তো সমাজের বাইরের কেউ না। সমাজের সর্বস্তরের নৈতিকতা দিনে দিনে কমতে থাকবে, আর ডাক্তাররা বসে আঙুল চুষবে; সেটাও কখনও আশা করা যায় না। আর পাঁচটা পেশার মতো ন্যায়বোধে আদর্শনিষ্ঠ থাকার প্রবণতা ডাক্তারি পেশায়ও কমেছে। কাজে লাগাচ্ছে ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো।

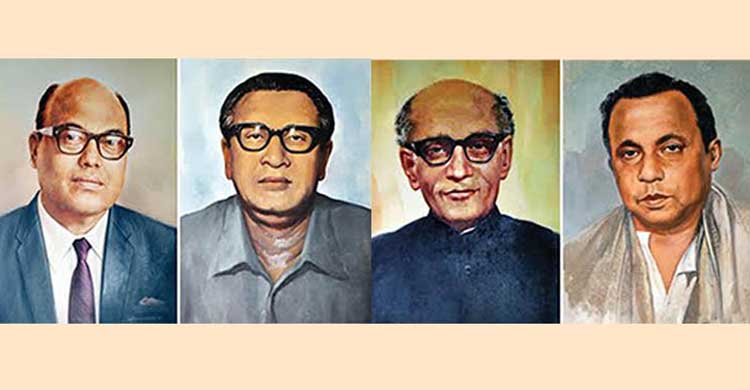

তবে এখনও আমি স্বপ্ন দেখি। আমার অতীতই আমাকে স্বপ্ন দেখায়। আমি যখন এ পেশায় পা রাখি তখন সে সময়ের এদেশের দিকপাল অধ্যাপক ডাক্তাররা পেশাগত মর্যাদার আসনে তুঙ্গে। জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম থেকে শুরু করে ডাক্তার মনিরুজ্জামান, ডাক্তার মান্নান, জাতীয় অধ্যাপক এমআর খানসহ ডজন খানেক অধ্যাপক ডাক্তারদের সাথে কাজ করেছি আমি। কাজ করেছি মানে তাঁদের সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে রোগীদের ওষুধ সরবরাহ। কারণ সে সময়ের নকল-ভেজালের কথা ওইসব অধ্যাপক ডাক্তাররা জানতেন। নিজেদের হাতযশ রক্ষায় তাঁরাই আমাকে ডেকে নিতেন আসল ওষুধ সরবরাহের নিমিত্তে। এঁরা সে সময়ের কানাগলিতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে দেশের জন্য যা করে গেছেন, তার সাক্ষী আমিও। সেইসব ডাক্তারদের ছাত্ররাই এখন বড় বড় ডাক্তার, অধ্যাপক। তাদের কেউ কেউ ভিন্ন পথে গেলেও বড় একটা অংশ এখনও আছেন, যারা নষ্ট হন নি। আজও নীতিবোধ বা আদর্শনিষ্ঠা পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি এই পেশাটাকে। যায়নি বলেই অবস্থাটা এখনও হাতের বাইরে চলে যায়নি পুরোপুরি।

আমি এমন কিছু ডাক্তারকে জানি, যাঁরা আজও বিক্রি হয়ে যাননি লাগাম ছাড়া লোভের কাছে। যাঁরা চিকিৎসা করার সময় সবসময় মনে রাখেন রোগীর অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। কিন্তু তাতে কতটুকুইবা লাঘব হয়? নিজে ফিস কম নিয়ে রোগী দেখেন, কিন্তু ওষুধের দোকানে আসলে বাকী সাশ্রয়টুকু গুণতে হয় নিদারুণ ভাবে।

আমি ওষুধ বিক্রেতা। কিনেই তো বিক্রি করি। এই কেনাবেচার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি এতটুকু নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারি বা কোম্পানিগুলোর বাজার ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীবাহনীর মাধ্যমে জানতে পারি যে, কোম্পানিগুলোর মোট বাজেটের কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ, এমনকি কোনো কোনো কোম্পানি তার থেকেও বেশি টাকা খরচ করে ওষুধের বিক্রি বাড়াতে। অফিসিয়াল ভাষা-সেলস প্রমোশন। এরমধ্যে একটা অংশ খরচ হয় বিক্রয় প্রতিনিধি বা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের বেতন এবং একস্ট্রা কমিশন দিতে। বাকিটা ওষুধ সংক্রান্ত তথ্যাদি, বুকলেট বা বই ছাপাতে বা ওষুধ সংক্রান্ত সেমিনার করতে এবং ডাক্তারদের সেই ওষুধ লিখতে প্রভাবিত করতে। এইসব উটকো খরচ না থাকলে ওষুধের দাম কমতো। সুফল পেত ওষুধ ক্রেতারা।

ধরে নিলাম ওষুধ প্রস্ততকারকরা বিক্রি বাড়াতে তাদের মোট বাজেটের ৫-১০ শতাংশের বেশি খরচ করতে পারবে না বলে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হলো। কিন্তু তাতে কী ডাক্তারদের প্রভাবিত করার বিষয়টি থেমে যাবে? বা কমে যাবে? যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্তাররা মনোবৃত্তির পরিবর্তন করেন।

আর এখানে বিষয়টাও অনেক জটিল। সরকার কোনোদিন ওষুধ প্রস্ততকারক কোম্পানিগুলোর ওপর প্রজ্ঞাপন জারি করবে না। কারণ সরকার যারা চালান বা ওষুধপত্রের এই দিকটা দেখাশুনা করেন যারা, তাদের সাথে ওষুধ শিল্প সংস্থার সম্পর্কটা আদৌ সে জায়গায় নেই। আজকের এই মার্কেট ইকানমির যুগে বড় বড় কোম্পানির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর দিবাস্বপ্ন দেখে কোনো লাভ হবে না।

তাহলে কী এভাবেই চলতে থাকবে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি যা ক্রেতাদের কাছে অসহনীয়? আমার মনে হয় এই সিস্টেম থেকে মুক্তি পেতে ক্রেতাদেরকেই প্রতিবাদি হতে হবে। সাধারণ মানুষকে ওষুধের এই বিষয়াদি নিয়ে সক্রিয় হতে হবে। সাংবাদিক-মিডিয়াকে এগিয়ে আসতে হবে। সাংবাদিকরাও ওষুধ কিনে খান। তাদের জাগ্রত বিবেক রুখে দাঁড়াবে আমার প্রত্যাশা।

এমন কোনো দিন-মাস নেই যে নতুন নতুন ওষুধ রিলিজ হয় না বাজারে। কীভাবে এত ওষুধ বের হয়, সেটা জানার আগে জানতে হবে কীভাবে সেই ওষুধে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন ভরে?

দিন বদলেছে। মেডিকেল জার্নাল বা ইন্টারনেটে ওষুধ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় এখন বেশিরভাগ ডাক্তারদেরও নেই। ততক্ষণে নগদ আমদানীর জন্য চেম্বারস্থ ডাক্তাররা কর্মব্যস্ত। বাজারে নতুনআসা এই ওষুধের বাজারজাতের জন্য তো আছে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। উপযুক্ত গিফটের সাথে সুদৃশ্য ফোল্ডারে নতুন ওষুধ সম্পর্কে তথ্য নিয়ে হাজির হন তারা ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তারদের অবশ্য সেজন্য অনেক সুবিধা হয়েছে। তাঁদেরকে আর লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনার প্রয়োজন পড়ে না। আমার মনে হয় ডাক্তারদের এই ওষুধপত্র সম্পর্কে নিয়মিত জানানোর দায়িত্ব নেয়া উচিৎ ডক্টরস এ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিদের।

ওষুধ কোম্পানির বিজ্ঞাপন বা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের দেয়া তথ্য বুকলেটগুলো থেকেই উদ্বুদ্ধ হন বেশির ভাগ নতুন ডাক্তাররা। নতুন প্রজন্মের ডাক্তারদের ভিতর এমন অভ্যাস বেড়েছে বলে বেড়েছে গাদা গাদা ওষুধ লেখার প্রবণতা।

আলতাফ ডাক্তার, সিকান্দার ডাক্তারের পুরিয়া-মিক্সচারের যুগ শেষ হয়েছে সেই কবে! এখনকার ডাক্তাররা পাতা ভরে শুধু ওষুধ লেখেন। এত টাকা ফিস! হাজার-দু’হাজার! কম ওষুধ লিখলেও রোগীরা মন খারাপ করে। বেশি ওষুধ বেশি নতুন রোগ। সুতরাং সাধু সাবধান।

অন্যান্য পেশার তুলনায় ডাক্তারি পেশায় স্বচ্ছ্বলতা কিছুটা বেশি। তবে এই পেশার দায়দায়িত্ব, পরিশ্রম, মাথায় রাখলে সেই সচ্ছ্বলতাকে আর যাই হোক বিশাল কিছু বলা যাবে না। অনেকের ধারণা আজকাল ডাক্তারদের ব্যাপক প্রসার বা প্রচুর পয়সা বেশির ভাগের। ধারণাটা ভুল। পাশ করা শতকরা আশি ভাগ বা তারও বেশি ডাক্তারদের জীবনযাপনের মান আহামরি এমন উচুমানের নয়। এই জীবন যাপনের পরিবর্তন আনতে ডাক্তাররা বলি হয়ে যান মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছে অর্থাৎ ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছে।

মানুষের রোগ সারানোর জন্য ওষুধ। অকারণে কথায় কথায় ওষুধ খাওয়াটা উচিৎ নয়। এটা সবাইকে বুঝাতে হবে। এটা বুঝাতে গেলে দরকার বিজ্ঞানচেতনা ও স্বাস্থ্যচেতনা। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও এদেশের মানুষের স্বাস্থ্যচেতনার মান যথেষ্ট নিচু। জ¦র হলে এখনও অনেকে ভাত বন্ধ করে রুটি খান। জন্ডিস হলে বন্ধ করে দেন রান্নায় হলুদ দেয়া। ন্যাবা ফলের মালা পরে জন্ডিস সারাতে চান। কাশি হলে রাস্তাধারের দোকান থেকে কিনে আনেন কাশির সিরাপ। যে আয়রন টনিক যত লাল, তত তাড়াতাড়ি অ্যানিমিয়া সেরে যাবে বলে ভাবেন। অসংখ্য মানুষ শরীর সারাতে ভিটামিন- টনিক- হেলথফুড কিনে খান গাঁটের পয়সা খরচ করে। সবই যে অর্থহীন, জানেন না অবুঝ মানুষ।

স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষ সচেতন নয়। আরও অনেক ওষুধ আছে যা মানুষ কিনে খায় বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে। চুল গজাবার ওষুধ বা শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে পত্র-পত্রিকায়। রেল-বাসের অভ্যন্তরে, শহরের দেয়ালগাত্রে। এ্যান্টাসিড থেকে শুরু করে ভিটামিন টনিক, জ¦রের বড়ি, ইমার্জেন্সী কনট্রাসেনটিভ, সবকিছুই চলে বিজ্ঞাপনে। টেলিভিশনে। এসব বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। ওষুধের বিক্রি বাড়ছে। প্রতারিত হচ্ছে মানুষ। রোগ সারার পরিবর্তে নানা পাশর্^ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। অতীতে এসব বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে জাতীয় পত্রিকাগুলোতে। এখন হয় না। ওষুধপত্রের অপব্যবহার বা ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রচার-লেখালেখি এখন দেখি না।

এদেশের সরকারকে ওষুধক্ষেত্রে আরও জনমুখী হতে হলে ওষুধপত্র নিয়ে শিক্ষিত মানুষজনকে সচেতন করতে হবে সবার আগে। নিজে সচেতন হলে অন্যকে সচেতন করা যায়। অনেকে সচেতন হলে গণমুখী ওষুধনীতির সুফল মিলবে। চটকাদারী বিজ্ঞাপনে মানুষ প্রতারিত হবে না। বাজারে নতুনআসা ওষুধ যে শুধু মুনাফার তাগিদে আসছে, মানুষের স্বার্থে নয়, এটা মানুষকে বোঝাতে হবে।

ডাক্তারদেরও বুঝতে হবে। একশ’টা নতুন ওষুধ বাজারে এলে দেখা যায় তিন-চারটা কাজের, বাকিগুলোর প্রয়োজন ছিল না। অথচ ওষুধ প্রস্তুতকারকরা ওই কম প্রয়োজনীয় ওষুধগুলোই চালু করতে চায় সবার আগে। গত দুই আড়াই দশকে যেসব নতুন ভালো ওষুধ বাজারে এসেছে, তার মধ্যে কিছু এ্যান্টিবায়োটিক, ক্যানসার, কেমোথেরাপির, ডায়াবেটিসের, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের আর প্রসবপূর্ব ব্যবহারের ওষুধগুলো উল্লেখযোগ্য। অথচ বাজার ভারী করে রেখেছে কয়েক হাজার অপ্রয়োজনীয় ওষুধ।

আমার কথায় মনে হচ্ছে আমি ওষুধ প্রস্তুতকারকদের বিপক্ষে কিছু বলছি। সেটা ঠিক না। আমি বলছি আমার দেখা আমার বোধের কথা। যেকোনো কারণেই হোক ওষুধের দাম যে বেড়েছে, নকল-ভেজাল ওষুধ তৈরি হচ্ছে দেশে, অপ্রয়োজনীয় নি¤œমানের ওষুধে ভরে গেছে ফার্মেসিগুলো, এসবের অস্বীকারের কোনে পথ নেই। দাম বাড়ার যে গতি, সেভাবে দাম বাড়তে থাকলে একসময় মধ্যবিত্তরা চিকিৎসার খরচ যোগাতে হিমসিম থাবেন। অপ্রয়োজনীয় ও নি¤œমানের ওষুধ খেয়ে ভিন্নরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত ঘটি-বাটি, গরু-ছাগল বিক্রি করেও রেহাই পাবেন না।

এদেশের নিম্মমধ্যবিত্ত বেশিরভাগ মানুষ আজও সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রমুখী। সরকারি হাসপাতালগুলো থেকে জরুরী ও প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো গরীব মানুষকে সরবরাহ করা গেলে গরীবের সমস্যা লাঘব হতো। যতটুকু যা টাকা স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে সরকার, তার বিরাট একটা অংশ খরচ হয় স্বাস্থ্য কর্মীদের বেতন আর অবকাঠামো তৈরি ও মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণে। সামান্য কিছু থাকে রোগীর পথ্য আর ওষুধপত্রের জন্য। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। গরীব মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে ওষুধ। মানুষ ওষুধ পাচ্ছে না, মরে যাচ্ছে বিনা ওষুধে, কিন্তু তৈরি হচ্ছে চকচকে হাসপাতাল, মার্বেল ফ্লোর-গ্রানাইট শোভিত দেয়াল। ওষুধ থাকছে না সরকারি ওষুধ রক্ষণাগারে।

ওষুধ ছাড়া সুস্থ থাকতে আমার যতকথা। আপনি যদি সুশৃংখল একটি জীবনচারিতার ভেতর দিয়ে চলতে পারেন, ওষুধের ব্যবহার অনেকাংশে কমে যাবে। এক সময় ওষুধ ছাড়াই ভালো থাকতে পারবেন আপনি।

ধরুন আপনার কাশি হয়েছে। কাশির ওষুধ খাবেন না। কাশি কোনো রোগ না। নানা কারণে আপনার কাশি হতে পারে। বিষম খেয়ে কাশি শুরু হতে পারে, শ^াসতন্ত্রে এ্যালার্জি থেকে কাশি হয়, শ^াসনালীতে খাদ্য ঢুকে কাশি হতে পারে। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে কাশির। দ্রুত ডাক্তার-ফার্মাসিস্টের কাছে যান। নিজে মাতব্ববি করে দোকানদারের কাছ থেকে কাশির সিরাপ কিনে খাবেন না। ওতে আপনার অন্য উপসর্গ হতে পারে। কিছু টোটকা চিকিৎসাও আমাদের দেশে বিদ্যমান। আমি বলছি, শতভাগ কাজ হবে। কাশির সিরাপ খাওয়ার দরকার নেই।

শক্ত কফকে তরল করে বের করে দেবার জন্য নানা কফ সিরাপ বেশ কিছুদিন আগপর্যন্তও চালু ছিল। এখন নেই। বলা হচ্ছে শক্ত কফকে তরল করে বার করবার জন্য সবচাইতে ভালো ওষুধ হচ্ছে পানি। ওয়াটার ইজ দি বেস্ট এক্সপেক্টোর্যান্ট। প্রচুর পানি খান। এর পাশাপাশি ফুটন্ত পানির বাষ্প বারবার নাক-মুখ দিয়ে টানুন আর দু’তিন বার লবণ গরম পানি গড়গড়া করুন। কাশি থাকবে না। খামাখা পয়সা খরচ করে কাশির সিরাপ কিনবেন না।

আয়ুর্বেদিক ওষুধে অনেক লাভ। এসব ওষুধের লাইসেন্স পেতে ওষুধের কার্যকারিতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না। আয়ুর্বেদেও আছে হারবাল কফ সিরাপ। তুলসি, মধু, বাসক, আদা, যষ্টিমধু, কাবাবচিনি, গোলমরিচ ইত্যাদি উপাদানে তৈরি হার্বাল কফ সিরাপ ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়। গাছ-গাছড়ার প্রতি এদেশের মানুষের অসীম দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে যা বাড়িতে কমখরচে বানিয়ে নেয়া যেত, তাকে সুদৃশ্য বোতলে বোতলজাত করে, মনকাড়া প্যাকিংয়ে সাজিয়ে মানুষকে খেতে প্ররোচিত করা সবই হার্বাল কোম্পানিরা করে থাকে।

কী করবেন, সিদ্ধান্ত নেবার ভার আপনার। শুধু কাশির সিরাপ কেন, বলবর্ধক থেকে যৌন ক্ষমতাবর্ধক, টাকে চুল গজানো থেকে শুরু করে বেঁটে মানুষকে লম্বা করা, এমন কি চিকিৎসা বিজ্ঞান যে জটিল ক্যান্সার রোগ আঁটকাতে অসহায়, সেখানে এখন ভেষজ খেয়ে ক্যান্সার তাড়ানোর নির্লজ্জ হাতছানি।

সব দেখেশুনে এদেশের স্বাস্থ্যের কর্ণধারদের চোখে কালো চশমা, কানে তুলো। কী করবেন সিদ্ধাšত নিতে হবে আপনাকে। ভেষজের পেছনে, এইসব হার্বাল গ্রুপের পেছনে পয়সা খরচ করার আগে ওইসব ওষুধ নিয়ে প্রশ্ন তোলার, জেনে-বুঝে নেবার অধিকার কিন্তু আপনার আছে।

যাইহোক আমি মনে করি এসব ওষুধ রোগ সারায় না। সুতরাং এ ওষুধ না খাওয়াই ভালো। প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে ডাক্তার সাঈদ হায়দার তাঁর ‘প্রেস্ক্রাইবারস গাইড’ বইয়ে লিখেছিলেন হাজার হাজার রোগী ডাক্তাদের চেম্বারে এসে বলেন-আমার শরীরে রক্ত নাই, দুর্বল লাগে। আমাকে একটা টনিক লিখে দিন ডাক্তার সাহেব!

ডাক্তার সাঈদ হায়দারের সেই বই পড়েননি এমন এমবিবিএস ডাক্তার এদেশে বিরল। প্রথম প্রথম প্রাকটিসে দারুণ সাহায্যকারী পুস্তক। আমিও পড়েছি। কারণ সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে একজন খুচরা ওষুধ ব্যবসায়ীকে অবশ্যই ওষুধজ্ঞান সমৃদ্ধ হতে হতো। টুকটাক প্রাথমিক চিকিৎসা জানতে হতো।

ডাক্তার সাঈদ হায়দার পঞ্চশ বছর আগে টনিক নিয়ে যে জ্ঞান দিয়ে গেছেন তার বিখ্যাত ‘প্রেস্ক্রাইবারস গাইড’ এ, তা তাঁর ছাত্রেরা মানেন কিনা জানি না। কিন্তুু আমি মিলিয়ে দেখেছি টনিক বলতে ওষুধগুলোর কোনো কার্যকারিতা নেই। স্রেফ ব্যবসায়িক কারণে সেগুলোর উৎপাদন এবং বিক্রয়।

এদেশের প্রজননশীল মহিলাদের (১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স) এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের ৪০-৫০ শতাংশ এ্যানিমিয়ায় ভোগে। গ্রামাঞ্চলে এর সংখ্যা আরও অধিক। অত্যধিক ক্লান্তি, কমজোরি শরীর, দুর্বলতা, মাথাঘোরা, ক্ষুধামান্দ্যতা, বুক ধড়ফড়, কাজকর্মে উৎসাহের অভাব, মাথাব্যথা, সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, চোখে ঘোর ঘোর দেখা, এরকম উপসর্গগুলোকে মানুষ কীভাবে মোকাবেলা করবে? এইসব উপসর্গগুলোর কারণ একটানা সুষম আহার না পাওয়া। যার কারণে শরীরে আয়রন বা লোহার অভাব ঘটে। যাকে বলে এ্যানিমিয়া। এই এ্যানিমিয়ার অভাব পূরণে, এ্যানিমিয়াতে আক্রান্ত অর্থাৎ আয়রন ডেফিসিয়েন্সির চিকিৎসা বলতে খাবার-দাবারের মাধ্যমে শরীরে লোহা বা আয়রনের প্রবেশ বাড়ানো। শাকপাতা, থোড়, বাদাম, ডাল, মাছ-মাংস-ডিম, এরকম খাবার-দাবারে লোহা রয়েছে যথেষ্ট মাত্রায়।

এসবের পাশাপাশি ওষুধ হিসেবে নিয়মিত লোহা বা আয়রনের বিভিন্ন ট্যাবলেট-ক্যাপসুল এ্যানিমিয়ার একমাত্র চিকিৎসা। ফেরাস সালফেট, ফেরাস গ্লুকোনেট, ফেরাস সাকসিনেট, ফেরাস ফিউমারেট এসব লোহা বা আয়রণ ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ফর্মেও পাওয়া যায়। ডাক্তাররা এগুলো থেকে প্রয়োজন মতো আপনাকে লিখবেন। ভুলেও কখন আয়রণ টনিক লিখে দেন বলে ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করবেন না।

ওসিডি ওষুধের মধ্যে খিদে বাড়াবার ওষুধও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়েসি সহ সকল বয়েসী মানুষ বিনা প্রেসক্রিপশনে দোকানিদের কাছ থেকে সরাসরি কিনে নেন।

‘বাচ্চা কিছুই খেতে চায় না’ এরকম অদ্ভুত একটা সমস্যার শিকার বর্তমানের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের পরিবারগুলোর অসংখ্য শিশু। শহুরে ফ্লাটবন্দি পরিবারের বাচ্চাদের মধ্যে খেতে না চাওয়ার সমস্যা ব্যাপক। আর সেই সমস্যাটা নিয়ে বাচ্চার বাবা-মায়েদের দুশ্চিন্তা বলেন বা বাতিক বলেন, পৌছে গেছে সংক্রামক পর্যায়ে। বিশেষ করে মায়েদের এই দুশ্চিন্তাকে পুঁজি করে ওষুধের দোকানে শোভা পাচ্ছে কয়েকশ’ ক্ষুধাবর্ধক টনিক।

খিদে লাগলে বাচ্চা খাবে। এটাই নিয়ম। কিন্তু খিদে লাগার সময়কুটু না দিয়ে বারে বারে বাচ্চার পেছনে খাবার নিয়ে দৌঁড়ালে সে খাবে কেন? জোর করে খাওয়াতে গেলে বাচ্চার খাওয়ার অনীহ্ াআরও বাড়ে। আজকালের শিক্ষিত মায়েদের অতিরিক্ত খাদ্যপ্রীতি এসব সমস্যা বাড়ায়। খেতে না চাইলে বকাবকি-মারধরে উদ্বেগ বাড়ায়। তাতে খেতে না চাওয়ার প্রবণতা না কমে আরও বাড়ে। আর এই সমস্ত অনুযোগ নিয়ে ডাক্তারদের চেম্বারে বাচ্চা নিয়ে হাজির হন বাবা-মায়েরা। বাবা-মায়ের মন রক্ষার্থে এ্যাপিটাইজার ওষুধ লিখে দেন ডাক্তার সাহেব বাচ্চাকে খাওয়াতে।

আসলে ডাক্তার সাহেব বাধ্য হন এ্যাপিটাইজার ওষুধটা লিখে দিতে। বাধ্য হন, কেননা তা না হলে তারা ছুটবেন অন্য ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কী চাইবেন রোগী হাতছাড়া হোক? ডাক্তার সাহেব না লিখলেও কিছু আসে যায় না। ওষুধের দোকানে থরে থরে সাজানো আছে এসব এ্যাপিটাইজার, এনজাইম। দোকানের মালিক বা কোনো সেলসম্যানের পরামর্শে বাচ্চাকে কিনে খাওয়ান বাবা-মায়েরা। এটা একেবারেই অনুচিৎ।

খিদে পাওয়া এমন এক শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যা বাড়াতে ওষুধের প্রয়োজন হয় না। খিদে বাড়ানোর কোনো ওষুধের উল্লেখ নেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো প্রামাণ্য বইতে। তবু আমাদের মতো দেশে তথাকথিত ক্ষুধাবর্ধক ওষুধগুলোর এত যে রমরমা ব্যবসা, এত বিক্রি, এর পেছনে মানুষের অকারণ উদ্বেগই কারণ। স্বার্থ হাসিল হয় ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর।

মনে রাখবেন- একদিকে চরম দারিদ্র, চুড়ান্ত অপুষ্টি, অমানবিক খাদ্যাভাব। অন্যদিকে খাদ্যের চরম প্রাচুর্য, খাদ্যের রমরমায় বাচ্চাদের খেতে না চাওয়া। এই অমানবিক স্ববিরোধী, অস্বস্তিকর বৈপরীত্যের পাশাপাশি হাজারটা ক্ষুধাবর্ধকের অনৈতিক ব্যবসা। একদিকে ক্ষুধার্তের হাহাকার; খিদের সমুদ্র, অন্যদিকে প্রাচুর্যের চলমান চিত্র, ওষুধের পাহাড়। এই তীব্র বৈপরীত্য, এই চুড়ান্ত দ্বন্দ্বের মুখে দাঁড়িয়ে আজ আর কোনো বিকল্প খুঁজে পায় না মানুষ যুক্তি-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর বা যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে দশবার ভাবার, সবকিছু জেনে বুঝে নেবার।

ক্ষুধামান্দ্যের অনেক কারণ আছে। ক্ষুধামান্দ্য দেখা দিলে ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করান মূল সমস্যার। নজর দিন রোগীর মনের দিকে। বাচ্চার বেড়ে ওঠার সঠিক পরিবেশ যোগানের দায়িত্ব বাবা-মায়ের, পরিবারের, সমাজের। সেদিকে নজর দিন। পড়াশুনার পাশাপাশি বাচ্চা যাতে যথেষ্ট খেলাধুলা করতে পারে, পরিবেশে আনন্দ পায়, তা দেখুন। হাবিজাবি, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর ওষুধ এর-ওর কথামতো খাওয়াবেন না। সে সাইপ্রোহেপটাডিন হোক বা এ্যালকোহল মিশ্রিত টনিকই হোক বা হজমি সিরাপই হোক। পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশে এসব ওষুধ বাচ্চাদের দেয়া হয় না। বড়দের বেলায় তাই। সুতরাং এসব ওষুধ খাওয়াবেন না, খাবেনও না।

কালোমেঘের রসে লিভার বাঁচে কীনা সে পরীক্ষা কখনও হয়নি। অথচ কালোমেঘের টনিক, লিভার টনিক হিসেবে জনপ্রিয়। শুধু কালোমেঘ কেন, আরও বহু গাছ-গাছড়ার দ্রবণ আছে বাজারে টনিক হিসেবে। খাবেন না। শুধু পয়সা খরচ করবেন কেন?

লিভারের ওষুধ নিয়ে কথা বলতে গেলে লিভারের সুরক্ষার বিষয়টা চলে আসে। লিভার মানব দেহের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ, যার কাজ একটা নয়, অনেক। খাবারে থাকা ফ্যাট বা চর্বি হজমে সাহায্য করা থেকে শুরু করে শরীরে ঢোকা নানা ক্ষতিকর বস্তুকে নিস্ক্রিয় করে শরীরের বাইরে বের করে দেয়া পর্যন্ত কাজ করে লিভার। শরীরে ঢোকা নানা বিষ-টক্সিনের প্রভাব থেকে শরীরকে বাঁচায় লিভার। লিভার নিজেই নিজের সুরক্ষা করে। বাইরে থেকে আলাদা কোনো সুরক্ষার দরকার হয় না লিভারের।

হেপাটাইসিস ভাইরাস ছাড়াও লিভারের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু ওষুধের প্রভাবে প্রদাহ দেখা দিতে পারে। হেপাটাইসিসের সমস্যা ছাড়াও একটানা দীর্ঘদিন মদ্যপান করলেও ক্ষতি হতে পারে লিভারের। লিভার অসুস্থ হলে লিভার টনিক খেয়ে যতই ভাবেন লিভারটা বেঁচে গেল। আসলে লিভার বাঁচে নিজের গুণে, নিজের শক্তিতে।

ডাক্তার দেখান লিভারের চিকিৎসায়। কারো কথা বা অবিজ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে কালোমেঘ বা লিভারটনিক খাবেন না।

গ্যাস্ট্রিক। বাঙালির বারোমাসের বারোয়াড়ি। বেশিরভাগ বাঙালি মনে করেন, গ্যাস-অম্বল- গ্যাসট্রিক সমার্থক শব্দ। বাস্তবে গ্যাসট্রিক শব্দের অর্থ পাকস্থলি সম্পর্কিত। অম্বল মানে টক। পাকস্থলিতে ক্ষত বা ঘা তৈরি হলে তা গ্যাসট্রিক আলসার, ঘা পাকস্থলীর পরবর্তী অংশে হলে তা ডিওডেনাল আলসার। এই দুই আলসার মিলে হয় পেপাটিক আলসার।

এই গ্যাসট্রিক জনিত কারণের রয়েছে বহু কারণ। খালি পেটে থাকা, টেনশন, ধুমপান, তামাকজাত নেশা, এ্যালকোহল, খালি পেটে এ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া, জর্দা-পান ইত্যাদি নানা কারণে গ্যাসট্রিক হতে পারে। হাইপারএ্যাসিডিটি বা অম্বল হলে গলা-বুক জ¦লে, অস্বস্তি শুরু হয় ওপরপেটে। বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকলে আম্বল হতে পারে। অম্বল হতে পারে ধুমপান করলে বা চা-কফি খেলে। এ্যালকোহলে অম্বল বাড়ায় বেশি। ব্যথার ওষুধ বা ওই জাতীয় ওষুধ খালিপেটে খেলেও অম্বল দেখা দেয়।

এই অম্বল থেকে বাঁচতে পরিহার করুন অম্বলের উপসর্গের কারণগুলোকে। তবে অম্বল বাড়লে সবচাইতে ভালো কাজ হয় শুকনো কোনো খাবার খেয়ে নিলে। মুড়ি-বিস্কিট, হাতে বানানো রুটি, ভাত ছাড়াও দু’গ্লাস পানি খেয়ে নিলেও কষ্টটা কমে যাবে। মনে করুন সেই সুত্র ‘ওয়াটার ইজ দ্যা বেস্ট এ্যান্টাসিড’। তাছাড়া ট্যাবলেট-লিকুইড দুই ফর্মেই রয়েছে এ্যান্টাসিড। তাতেও কষ্ট কমে। সেটাও আন্দাজে খাবেন না। ডাক্তারের পরামর্শে মাত্রা নির্ধারণ করেই খাবেন।

এ্যান্টাসিডকেও নিরীহ ভাববেন না। খালি পেটে চায়ের পর চা, সিগারেটের পর সিগারেট, যখন তখন ব্যথার ওষুধ, তার ওপরে আছে দিনরাত টেনশন। স্নায়ুর ওপর অসহ্য চাপ। এ রকম জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে অম্বল তো বাড়বেই। বুকজ্বলা, গলাজ্বলা, ওপর পেটে ব্যথা। আর সেটা কমাতে একটু বাদে বাদে গলায় তরল এ্যান্টাসিড ঢালা অথবা এ্যান্টাসিডের বড়ি চুষে হয়রান হওয়া। এই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনাকে।

বেশি মাত্রায় এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এ্যান্টাসিড একটানা খেলে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে শরীরের হাড়গুলো দুর্বল হয়ে যেতে পারে। শরীরের নানা জায়গায় তৈরি হতে পারে ক্যালসিয়ামের পাথর। অন্যান্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া ঘটে নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সুতরাং ওষুধপত্র কমিয়ে ঠিক সময়ে খাবার খান। বেশিক্ষণ খালিপেটে থাকবেন না। গুল-জর্দা-তামাকসহ ধুমপান ছেড়ে দিন। ঘন ঘন শুকনো মুড়ি বিস্কিট খান। তারপরও যদি অম্বল না কমে, যদি রক্তচাপ বেশি থাকে, কিডনি অসুস্থ থাকে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখান।

বিজ্ঞাপনের ওষুধ

বাজারে অনেক রকমের বেবি অয়েল বিক্রি হয়। খুব একটা কন্ট্রোল নেই এগুলোর ওপর ঔষধ প্রশাসনের। আমদানীকারক-প্রস্তুতকারক মিলে বিজ্ঞাপনের বাণী এমনভাবে সাজিয়ে প্রচার করে যে মানুষ কিনতে উদ্বুদ্ধ হয়। কতকিছু যে লেখা থাকে বেবি অয়েলের শিশিতে! বেবি অয়েল নাকি বাচ্চার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা বিকাশে সাহায্য করে! তেল মাখালে বাচ্চা সবল হয়, বাচ্চার শরীরে নাকি ভিটামিনের অভাব ঘটে না। শুধু তাই নয়, নানা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে এসব তেল মাখালে! বাচ্চা সর্দি কাশিতে ভোগে না। পত্রিকা বা টিভি বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় এসব প্রচার।

বিজ্ঞাপনের নরম তুলতুলে বাচ্চাটার মতো গাবলু-গুবলু হয়ে ওঠুক তার নিজের বাচ্চাটা, সব মা ই চান। শুরু হয় তেল মালিশ। বাচ্চার মায়ের মনের দুর্বলতার জায়গাটায় ঢুকে যায় বিজ্ঞাপনের বাণী। বেবি অয়েল পারে না এমন কাজ নেই। বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি বড় করে তোলা, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো, সর্দি-কাশি আঁটকানো থেকে শুরু করে দাঁত-হাড়-চর্মরোগ প্রতিকার, সবকিছু নাকি করে দেবে বেবি অয়েল! ওদিকে, দীর্ঘদিন মায়ের বুকের দুধের ওপর নির্ভর করে বড় হয় এদেশের অসংখ্য বাচ্চা। এসব বাচ্চারা ভোগে নানা রকম অপুষ্টিতে। কারণ দারিদ্র। শুধুমাত্র ভিটামিন এ এর অভাবে বাংলাদেশের শত শত শিশু চোখের রোগে ভুগতে ভুগতে দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারায়। শুধু সূর্যের আলোর অভাবে রিকেট আক্রান্ত হয় দরিদ্র পরিবারের অসংখ্য বাচ্চা, যাদের বসবাস ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর বস্তি এলাকায়। তাদের জন্যও রয়েছে বিজ্ঞাপন।

বুকের দুধের সাথে যে ভাত, ডাল, সবজি, পাকা রঙিন ফলও দিতে হয় বাচ্চাদেরকে, তারা সেটা অনুসরণ করেন না। বাচ্চার শরীরে ভিটামিন এর অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরে রোদ লাগালে রোগের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকে যথেষ্ট ভিটামিন ডি তৈরি হয়। বাচ্চাকে ভিটামিন সি ও ডির অভাব থেকে বাঁচাতে সঠিক সুষমখাদ্য এবং রোজ একটু রোদে রাখাই যথেষ্ট। ভিটামিনযুক্ত তেল রোজ নিয়ম করে বাচ্চাকে মাখানো অর্থহীন। তবে রোজ গোসলের পর অলিভ অয়েল বা সরিষার তেল ত্বক সাভাবিক রাখতে যথেষ্ট কার্যকর।

যাই হোক, ওষুধ থেকে তেলে নেমে গেছি কখন! এবার শেষবারের মতো আবারও বলছি একেবারে প্রয়োজন না হলে ওষুধ খাবেন না। একান্ত প্রয়োজনে ওষুধ যা খাবেন, ডাক্তারের পরামর্শে খাবেন। ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধটা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেবেন। ওষুধ কেনার সময় দেখে নেবেন উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ। ডাক্তার যে ওষুধ লিখেছেন ফার্মাসিস্ট সেই ওষুধ দিচ্ছেন কীনা মিলিয়ে দেখবেন। দোকানদার কমদামে দিলেও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বা ডাক্তারদের জন্য বানানো ফ্রি স্যাম্পেল বা হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য বানানো ফ্রি ওষুধ ভুলেও কিনবেন না। এগুলো কেনা অনৈতিকতাকে উৎসাহ দেয়া। ডাক্তারদের জন্য মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা স্যাম্পল দেয়। ঐ স্যাম্পল ডাক্তারের ভাগাড়ে পড়ে থাকে দীর্ঘদিন। তাপ-আলো অনিয়ন্ত্রিত এসব ওষুধ এমনিতেই কার্যকারিতা হারায়। তারপর কতিপয় ডাক্তার সাহেব চোরাপথে সেগুলো পাঠিয়ে দেন ফার্মেসিতে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালের সরকারি ওষুধ নার্স-ওয়ার্ডবয় বা অন্যভাবে রোগীর শিয়র থেকে চুরি হয়ে পৌঁছে যায় আশাপাশের ফার্মেসিতে। এসব ওষুধ কখনও কিনবেন না। চোরাইপথে এসব ওষুধ হাতবদল হতে হতে ঠান্ডা-গরম, ঠান্ডা-গরম তাপের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে গুণগত মান হারায়। সর্বপরি নৈতিকতা। কমদামে ডিসকাউন্টে পাবেন বলে আপনি জীবনরক্ষাকারী উপকরণ এমন ওষুধও কিনবেন? তাহলে আপনার নৈতিকতাবোধ কোথায় গিয়ে ঠেকলো?

প্রিন্টেড ক্যাশমোমো ছাড়া ওষুধ কিনবেন না। ওষুধ নিয়ে কখনো সংশয় দেখা দিলে ওই ক্যাশ মেমোটাই আপনার তখন রক্ষাকবচ। ভুলেও কোনো কোয়াক ডাক্তার বা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ কিনবেন না।

ডাক্তার সাহেবও যদি আপনাকে তাঁর স্যাম্পল থেকে কিছু ওষুধ ফ্রি দেন, মেয়াদ তারিখ দেখে খাবেন। মলম বা ড্রপের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখে নেবেন ত্বকের ওষুধ চোখে বা চোখের ওষুধ ত্বকে ব্যবহার করছেন কীনা? ঔষধটি খাবার আগে না পরে বিষয়টি আর একবার দেখে নিন। দিনে একবার হলেও একই সময়ে ওধুধ খাবেন।

আমি ওষুধ খেতে নিরুৎসাহিত করি এজন্য যে নতুন ওষুধ নতুন উপসর্গ তৈরি করে। সুতরাং ওষুধ কমিয়ে নতুন লাইফস্টাইলে চলে আসুন। মেনে চলুন আমার নিত্যদিনের মেনেচলা অভ্যাসটা।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠুন। উঠেই খালি পেটে একগ্লাস পানি খান। ঘরের ভেতরেই বা বারান্দায় একটু হাঁটাহাটি করুন। এবার টয়লেটে যান। পেট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হাতমুখ ধুয়ে বা অজু করে নামাজে বসুন। ভিন্নধর্মীরাও প্রার্থনায় বসুন। এরপর বেরিয়ে পড়ুন পথে। হাঁটার পথে। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট একটানা হাঁটুন। হাঁটতে পথে বাদাম পেলে বাদাম খান। এরপর কোনো রকে বসে বন্ধুদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দেন।

বাসায় ফিরে গোসল সেরে নাস্তায় বসুন। নাস্তায় খাবেন ডিম-সবজি আর দুটো লালগমের রুটি। চা খাবেন। লাল চা বা গ্রীন টি। এবার কাজে বেরুবার পালা। যে কাজই করুন না কেন, এগারটার সময় ব্রেক। লাল চা বা গ্রীন টি আর বিস্কিট। দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে প্রার্থনা ও দুপুরের খাবার। পেটভরে খাবেন। সবজি বেশি। মাংস কম। তবে মুরগী খাবেন, দেশী মুরগী। ডাল।

বিকালে সকাল এগারটার মতো লাল চায়ের সাথে বিস্কিট, ফল, আম-জাম-আতা-কলা-লেবু-আনারস কাঁঠাল-কমলা লিচু-বেল- তরমুজ-খেজুর-পেয়ারা-খিরাই-আমড়া-আঙ্গুর-কুল-জাম্বুরা যে কোনো ফল সিজেন অনুযায়ী।

রাতের খাবার সাড়ে আটটার ভেতরই খেয়ে নেবেন। সহজপাচ্য খাবার। ভাত বা রুটি খুব কম। মাছ, তরকারি বেশি খাবেন, ভাজি, ডাল।

খেয়েই ঘুমাতে যাবেন না। বাড়ির ভেতরই কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করুন। বাচ্চাদের সময় দিন। বসে টেলিভিশন দেখুন।

এবার একটা বই নিয়ে বিছানায় যান। মনে রাখবেন বইও হতে পারে রোগ নিরাময়ের অন্যতম নিয়ামক। বই পড়তে পড়তে দেখবেন ক্লান্তি এসে ভর করেছে চোখের পাতায়। ঘুমের ওষুধ ছাড়াই গভীর ঘুমের মধ্য দিয়েই শুরু হবে আপনার আগামী দিনের ওষুধ ছাড়া সুস্থ জীবন।

রহমান মোহাম্মদ লুত্ফর

স্বত্বাধিকারী/ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, লাজফার্মা লিমিটেড

সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও সমাজসেবী